photo / text:@raytokimatsu

こんにちは。本WEBマガジンを運営している、Ray( @raytokimasu )です。

今回から、「写真とカメラのはなし」と題して(題してというほどの命名ではない)、

文字通り写真とカメラについての連載を始めようと思います。

せっかくなので、ちょこっとだけ自己紹介。

⚪︎普段はフツーーーの会社員をしています。

⚪︎写真が大好きです。

⚪︎割となんでも撮りますが、人に関する写真が多いです。

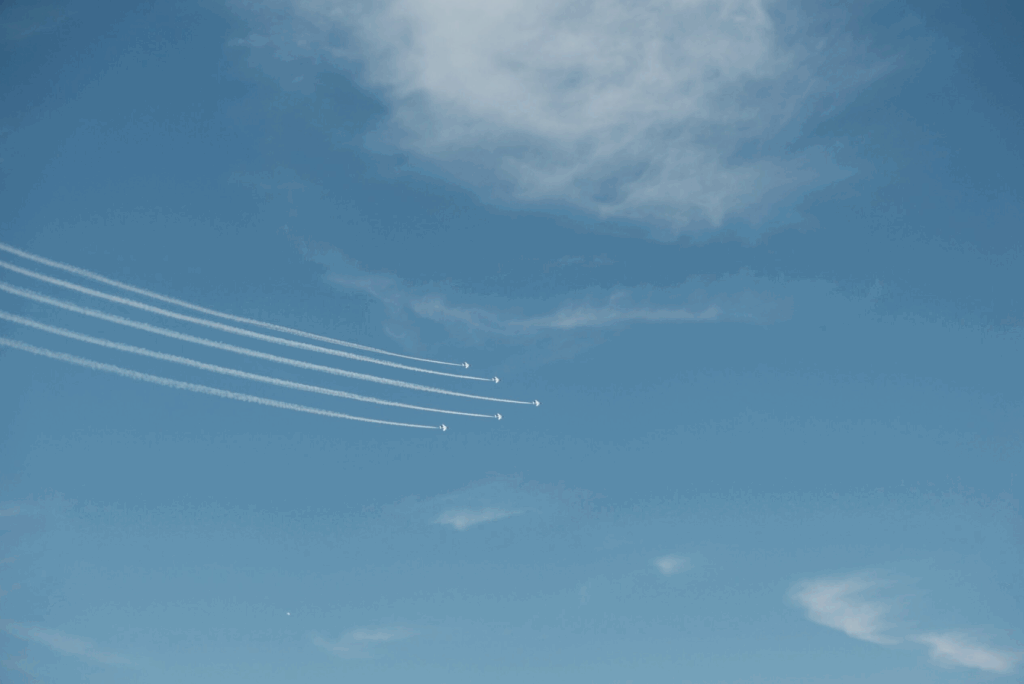

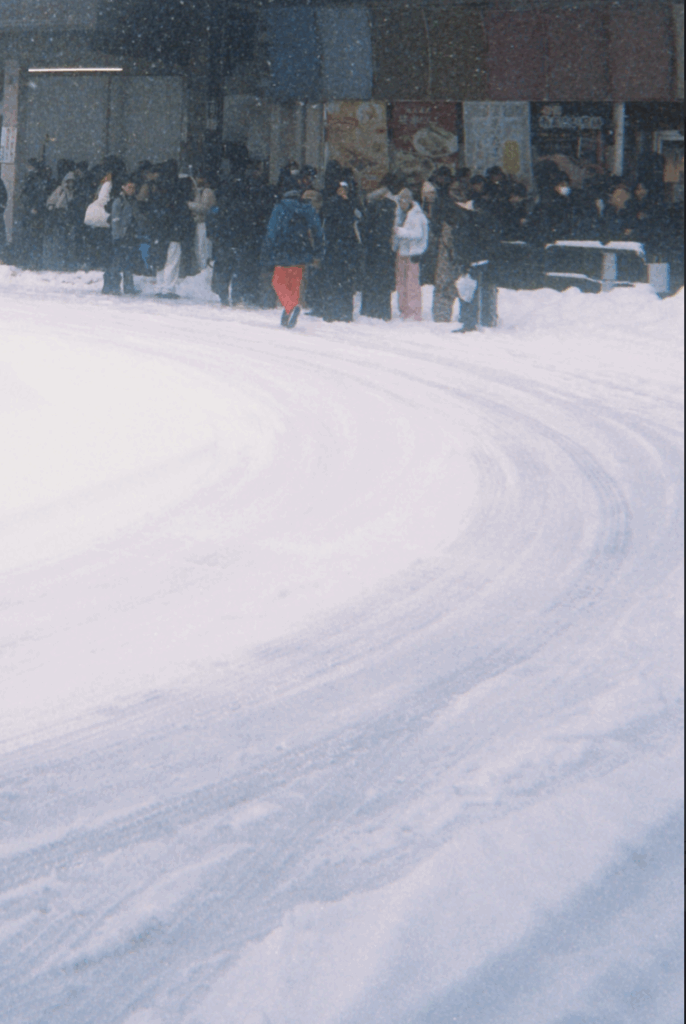

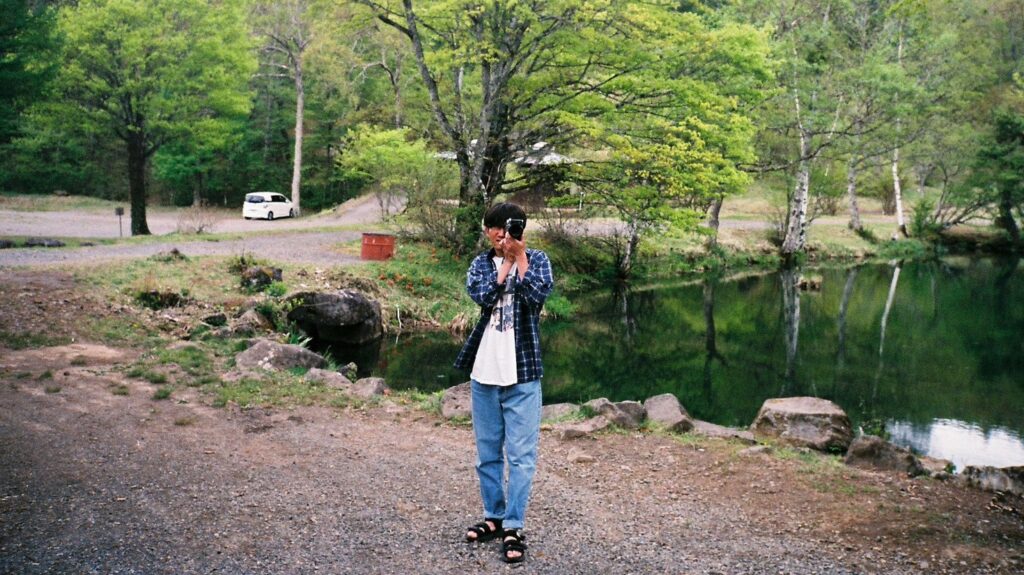

⚪︎こんな写真を撮ります。⇩

ほかの写真は こちら からもご覧いただけます。

──さて、記念すべき連載の初回。

にもかかわらず選んだテーマは

「カメラの保管と手入れ」

写真の話なのに、いきなり保管の話。(笑)

正直ナンセンスかもしれません。

だってつまらなそうじゃん!

それでもこのテーマを選んだのは、

僕自身が最近ようやく「納得のいく保管・手入れ方法」にたどり着いたから。

熱量が高いうちに、その話をしてみたいと思います。

–

はじめに

当たり前な事だが、カメラは高価な道具だ。

僕がこの記事を書こうと思ったのは、長く「適当な管理」で済ませてきた自分が、

ついに念願のカメラFUJIFILIM最高峰GFXを手にしたときに、

改めて、「あれ、カメラの手入れや保管ってこれでいいんだっけ?」と不安を覚えたから。

梅雨の湿気とカビの不安。「防湿庫必須」のネット上の声。

一方で、5年ほど、杜撰に管理していたが、実際には劣化を経験しなかった実体験もある。

そのあいだの試行錯誤とその結果どういう方法に行き着いたかを、ここで記録しておきたい。

–

カメラは使ってこそ意味を持つ

カメラは写真を撮るもの。持ち出すもの。

防湿庫に閉じ込められたままのカメラは、ただの金属とガラスの塊だ。

壊れたら修理すればいい。

日常的に使うことが、もっとも健全なメンテナンスでもある。

–

手入れは生活の一部。

撮影を終えたらブロワーでホコリを払い、布で軽く拭き、レンズを清掃する。

これは食事の後に食器を洗うのと同じ、生活の一部。

大げさな準備や道具はいらない。

ほんの数分の習慣が、機材の寿命を延ばしてくれる。

私の所持品 – 手入れ編 –

①ペンギンブロワー

ブロワー(ホコリを風で飛ばす頼もしいやつ)は気に入ったものを購入でOK。

僕はこちらのペンギンブロワーが可愛くてコンパクトでお気に入りです。

📝商品詳細

商品名:エツミ キューティーブロアー

値段:¥990円(税込)※2025年9月18日現在

URL

②レンズのクリーニングクロス

本当に繊細な繊維でできていて、まず傷つかないだろうなという安心感があります。

📝商品詳細

商品名:KING クリーニングクロス

値段:¥867 (税込)※2025年9月18日現在

URL

③布(なんでもOK)

僕は叔母からいただいたお気に入りのハンカチを使用。

でも、なんでもいいです。

④綿棒

一番なんでもいいです。

僕のお気に入りは黒×スパイラル構造のもの。

耳掃除が楽しくてしょうがなi…。(関係ないのでやめておきます)

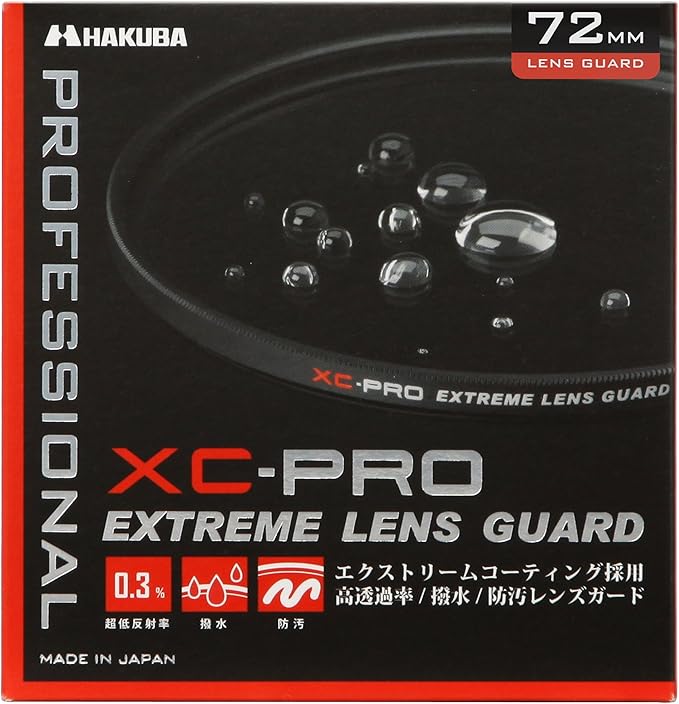

⑤レンズ保護キャップ

こちらは手入れで使用するものではないのですが、

レンズの傷を防げるので、特にこだわりがなければつけておくのがベター。

📝商品詳細

商品名:ハクバ HAKUBA レンズフィルター 72mm XC-PRO

値段:¥5,715 (税込)※2025年9月18日現在

URL

各レンズ保護キャップの比較については下記の記事がお勧めです。

カメラを使った後に最低限したい手入れ

①ボディの清掃

・ブロワーで全体のホコリを飛ばす

・布(なんでもOK)で拭く

・細かいところは綿棒でちょいと汚れをとる

②レンズの手入れ

・ブロワーでレンズのホコリを飛ばす

・クリーニングクロスで優しく拭く

┗大きいゴミがある場合はレンズを傷つけるので注意

・落ちない汚れがあればレンズペンを購入してそれで拭く

・ブロワーでレンズキャップのホコリも飛ばす

・レンズキャップを閉める

③保管

防湿庫・ドライボックス・キッチンボックスなどに入れて保管

これだけで、次の撮影に気持ちよく臨める。

※保管については次の見出しで詳述

–

保管はほどほどに。続けられる方法で。

防湿庫かドライボックスか。

カメラ保管の方法は大きく二つ。

防湿庫

- 初期費用:1.5〜5万円(もっと高いのももちろんある)

- ランニングコスト:月数円(電気代)

- 5年間の総コスト:約 2万円〜

- メリット:湿度を自動で管理/長持ちする/管理が楽

- デメリット:高額/大きい/持ち運び不可

ドライボックス

- 初期費用:数千円

- 除湿剤交換:1〜2ヶ月に1回(年間2000〜3000円程度?)

- 5年間の総コスト:約 1.5〜2万円

- メリット:安価/軽い/持ち運べる

- デメリット:交換が面倒/ランニングコストが高め

どちらも決め手に欠ける。

特に防湿庫の機動力の無さ(デカさ)・初期費用の高さ、ドライボックスの面倒さ。

これはケチで面倒くさがりな自分にはネックだ。

第三の方法:僕のお勧めする実践セット

リサーチにリサーチをして(自分で編み出したんじゃないんかい!)僕はその中間を選んだ。

安くて手のかからない、第三の方法を紹介する。

私の所持品 – 保管編 –

①キッチンボックス

僕は11.6Lのものを使用しています。

理由は一般的なカラーボックスにちょうど入るサイズであることと、高さが割とある点。

📝商品詳細

商品名:アスベル キッチンボックスNF40 「ウィル」 ナチュラル754005(キッチンボックス)

値段:¥930(税込)※2025年9月18日現在

AmazonのURLはこちら ※ここから購入いただいても私には一銭も入らないのでご安心ください(笑)

②充電式除湿機

これが本当に優れもの。

充電して何回でも使える除湿機。

おかげさまで除湿剤を買うランニングコストもかからず、初期費用も抑えられる。

防湿庫で有名な東洋リビング製なので、性能も安心だ。

僕のお勧めするこの「第三の方法」の要と言って差し支えないだろう。

📝商品詳細

商品名:東洋リビング 【モバイルドライ】 MD-3 ホワイト

値段:¥2,909 (税込) ※2025年9月18日現在

AmazonのURLはこちら ※ここから購入いただいても私には一銭も入らないのでご安心ください(笑)

③湿度計(DAISO)

湿度計は100均でOK。

目安として確認できれば、それでいい。

📝商品詳細

商品名:温・湿度計MINI

値段:¥110 (税込) ※2025年9月18日現在

URL

この方式なら、初期費用は 5000円前後。

モバイル除湿機は充電して繰り返し使えるので、ランニングコストもほぼゼロで、サイズが合わなくなったらキッチンボックスだけ変えればいい。

保管時のイメージ

僕が入れているものは下記の通り

⚪︎FUJIFILM XT5とそのレンズ

┗コンパクトめの望遠レンズ

⚪︎FUJIFILM GFX50SⅡとそのレンズ

┗少し大きめの単焦点レンズ

⚪︎KONICA C35(コンパクトフィルムカメラ)

⚪︎湿度計

⚪︎モバイル除湿剤

単焦点レンズであれば入れ方を工夫すれば少なくとももう1本、もしかしたら2本は入りそう。

サイズはよく確認して購入しよう。

📝カビと湿度について

カビが生える条件

- 温度:20〜30℃

- 湿度:60%以上

- 暗所・密閉環境で3日程度

この三条件が揃ったときにリスクは急増する。(と言われている)

逆に湿度を40〜50%に保つだけで、多くのリスクは防げる。

湿度計

湿度計は万能ではない。

- 市販品:±2〜3%の誤差

- 防湿庫付属品:±5%前後の誤差

- 100円ショップ:±5〜10%の誤差

40%と表示されても実際は35%かもしれないし、45%かもしれない。

大切なのは「変化を見る目安」として使うことだ。

除湿剤を入れて湿度がきちんと下がっていればそれでOK

体感で湿度を測る

数値に神経質になるより、自分の体感も参考になる。

- 湿度30%以下:冬の乾燥。喉・肌が荒れる。静電気が増える。

- 湿度50%:快適。

- 湿度70%:梅雨のジメジメ。布団や洗濯物が乾かない。

カメラも人間と同じように、この「体感湿度」の中で生きている。

参考記事(というかほぼそのまま紹介してます笑):

–

手入れ〜保管の流れ(再確認)

- ボディの清掃

- ブロワーで全体のホコリを飛ばす

- 布(何でもOK)で拭く

- 細かいところは綿棒でちょちょいと拭く

- レンズの手入れ

- ブロワーでレンズのホコリを飛ばす

- クリーニングクロスで優しく拭く

- 落ちない汚れがあればレンズペンを購入してそれで拭く

- ブロワーでレンズキャップのホコリも飛ばす

- レンズキャップを閉める

- 保管

- 防湿庫・ドライボックス・キッチンボックスなどに入れて保管

- 除湿剤は定期的に充電を忘れず

- 冬は乾燥するので、除湿剤なしで比較的風通しのいいところに置いておく、でもOK

- 防湿庫・ドライボックス・キッチンボックスなどに入れて保管

–

まとめ

カメラを守るために必要なのは、

高価な装置ではなく、続けられる「ほどほどの工夫」

そして何より、カメラはケースの中ではなく、街や旅の中で使ってこそ生きるもの。

ケアは丁寧だけどできるだけ簡単に。

撮影は貪欲に。

それではまた第2回でお会いしましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

Writer:@raytokimatsu